In occasione della Biennale di Tecnologia organizzata dal Politecnico di Torino, in programma dal 10-13 novembre, abbiamo intervistato in anteprima Marco D’Eramo.

Una lunga chiacchierata illuminante, caustica e perspicace, con una delle firme più importanti del panorama italiano attorno ai temi dell’economia neoliberale, del paradigma del dominio, e del controllo a distanza. E di come le nuove tecnologie, al pari di quanto affermava Thomas Kuhn sulla struttura delle rivoluzioni scientifiche, si affermano quando sono funzionali all’assetto politico-sociale perseguito dai gruppi dominanti delle società che, tali innovazioni, producono.

Nato a Roma nel 1947, Marco D’Eramo è laureato in Fisica, ha studiato Sociologia con Pierre Bourdieu all’École Pratique des Hautes Études di Parigi. Giornalista, ha lavorato per Paese Sera, il manifesto. Collabora con MicroMega, Die Tageszeitung. Tra le sue pubblicazioni: Via dal vento. Viaggio nel profondo sud degli Stati Uniti (manifestolibri, 2004), Il maiale e il grattacielo. Chicago: una storia del nostro futuro (Feltrinelli, 1995) e Dominio. La guerra invisibile dei potenti contro i sudditi (Feltrinelli, 2020).

Disciplina del controllo, inveramento del Grande Fratello di cui scriveva Orwell in 1984: rivoluzioni scientifiche, Comité invisible , accelerazionismo; esiste un’escape room dalla società tecnocratica-demagogica?

«Sono cambiati i modi: nell’800 e, prima ancora con il feudalesimo, il legame era con il tuo re, il padre di famiglia, oppure che so il Papa era il re della Chiesa; con la Rivoluzione Industriale questo legame è cambiato, si è cominciato a ragionare su come fare a rendere subordinati i sudditi senza usare troppa violenza, spendere troppo polizia, viceversa si sarebbe diventati tiranni. È in questo momento che i poteri capiscono che, a opprimere troppo, ci perdono. L’800 inventa così un nuovo metodo sociale, la disciplina: la scuola, la fabbrica, l’esercito, persino gli ospedali diventano disciplinati, viene istituito il corpo medico nel quale i barellieri sono i soldati, gli infermieri i fanti, e i graduati ovviamente sono i dottori, lo stesso avviene a scuola e in fabbrica. Fu un processo molto efficace, che di fatto realizzò allo stesso modo gli Stati Nazione».

C’erano degli svantaggi?

«Sì. Una volta usciti dalla fabbrica i lavoratori erano liberi, lo stesso avveniva per gli studenti fuori dalla scuola, esisteva cioè un controllo circoscritto a un luogo fisico, ricordo che io stesso da bambino a scuola dovevo mettere la divisa. Il secondo problema della disciplina poi è che creava solidarietà: si era compagni di fabbrica, commilitoni, in questo modo le persone erano portate a mettersi insieme, e rendeva unirsi e protestare. Va notato inoltre che le organizzazioni che si opponevano a questo ordine disciplinare erano, esse stesse, organizzate: allo stesso modo degli eserciti o dei partiti, erano simmetriche, in linguaggio calcistico diremmo che erano “formazioni a specchio”, inoltre questo modo di produzione era collegato al concetto di fabbrica taylorista, di capitalismo classico.

Quando cambiarono le cose?

«A partire dal ’65-70. Dopo la II guerra mondiale, un po’ per reazione, i Governi o i cosiddetti “padroni” furono portati a fare un patto con i cittadini (molti dei quali erano morti per la Patria): voi vi siete sacrificati per noi, allora noi vi daremo la pensione, la logica del sarete ricompensati. Inoltre, c’era l’Unione Sovietica, dunque l’Occidente doveva dimostrare di stare meglio, una volta finita l’URSS, in Europa, sono finite le social-democrazie.

Lo stesso concetto di borghesia divenne un concetto scivoloso: prima erano i Ford, gli Agnelli; oggi la nuova borghesia sono il medico, il notaio, i ceti medi.

Dagli anni ’90 del Novecento poi sono definitivamente cambiate: ideologia, forma di capitalismo e dominio, tre strutture che avevano come obiettivo quello di far fuori il concetto di fabbrica fordista, esternalizzando le produzioni (in Cina), quella società insomma andava dissolta. Prima il dominio era coloniale, disciplinare, a partire dagli anni 60 il dominio cambia e il modo per controllare quelle che prima erano le ex colonie, è il debito, in poche parole il gruppo informale di organizzazioni finanziarie che va sotto il nome di Club di Parigi».

Cosa intende?

«Con l’avvento del debito non c’è più bisogno né dell’esercito, né delle occupazioni, nemmeno delle scuole, basta tenere i debitori al guinzaglio elettronico. Nello stesso periodo avviene la rivoluzione neo-liberale, che all’inizio in molti prendono come forma estrema di capitalismo, ovvero di “fanatici del mercato”, mentre invece i neo-liberali sono una vera e propria rivoluzione antropologica».

Perché?

«Il concetto base del capitalismo classico di Adam Smith prevede il mercato, che di per sé è un concetto egualitario, in qualche modo, con cui la domanda e l’offerta trovano un equilibrio, il neo-liberismo invece ha per concetto base la concorrenza. Il soggetto del mercato sono le parti che devono stipulare il contratto, il soggetto della concorrenza è l’impresa, che non funziona secondo la legge della domanda e dell’offerta. L’impresa funziona all’esterno con le leggi del mercato, ma all’interno no. La concorrenza è quella che gli anglosassoni chiamato “competition”, che prevede – per sua stessa ragione – un perdente e un vincente, la concorrenza crea diseguaglianza. Ciò significa che l’impresa diviene una categoria antropologica, con l’avvento del neo-liberalismo ciascuno diventa l’imprenditore di sé stesso, che non ha niente altro se non il proprio capitale umano. Nel marxismo ci si concentrava sul fatto che il lavoratore veniva sfruttato, oggi non esiste più lotta di classe, siamo tutti imprenditori, la maggior parte dei contratti sono Partite iva o prestatori d’opera. È un modo di dominio. La stessa tecnica finanziaria è quella del dominio, una volta finita la guerra fredda.

E oggi?

«In molti pensano che la teoria neo-liberale voglia ridurre lo Stato, non è così: vuole, semplicemente, modellare lo Stato in funzione del mercato. Il punto per i neo-liberali è usare bene lo Stato. Occorre trattarlo come si fa nel management: con le best practices, il benchmark, anche il Ministero dell’Istruzione allora deve produrre ed essere efficiente, proprio come una fabbrica di computer o una salumeria; in questo senso lo Stato deve essere frugale per quanto riguarda i servizi sociali (tutto è merce, si compra e si vende, pensiamo ai voucher scolastici). Gli americani chiamano questo metodo “affama la belva”: se dai meno risorse alle persone, o fornisci meno servizi le costringi a indebitarsi, lo Stato si riconfigura in base ai desiderata. Questo non funzionerebbe se non si aggiungesse un altro tassello, ovvero il passaggio definitivo dal dominio al controllo, la cui perfezione abbiamo visto con il paradigma del Covid: ovvero (l’impropriamente detto ndr) smart working, o ancora quello che è avvenuto con lo smart studing, in poche parole “se stai a casa rimani ignorante”, e come dice Shoshana Zuboff nel suo libro Il capitalismo della sorveglianza, Luiss University Press, Roma, 2019: «Se sentite la parola smart vi stanno fregando».

In che senso?

«Lo smart working è il vecchio sfruttamento a domicilio: quello delle sartine a casa, solo che in più, adesso, il controllo è 24h/24: e questo è un grande vantaggio, equivalente al guinzaglio del debito. Pensiamo agli studenti americani, che si indebitano per arrivare alla laurea, sono costretti a comportarsi come imprenditori di sé stessi, una volta usciti dovranno trovare lavoro per ripagare il debito contratto: è per questo che il “vero” controllo non ha bisogno di violenza fisica. Facciamo un altro esempio. Quando partivo per la vacanza, magari per un mese, il giornale per cui lavoravo non poteva telefonarmi, così l’editore a cui dovevo consegnare un lavoro, al più ero io che chiamavo ogni 15 giorni la famiglia, magari, e poi ero libero: se perdevo un treno, potevo prendere il successivo, perché avevo comprato il viaggio non il treno; oggi invece, cosa succede? Che non smetto mai di lavorare, sto su una pista di sci chiunque può raggiungermi sullo smartphone, sono su una sperduta isola greca, lo stesso sarò raggiungibile da una mail; non sono mai realmente “fuori”; inoltre, seconda cosa: il nostro stile di vita impone che io sia prevedibile, infatti non compro più un viaggio ma il singolo biglietto per prendere quel determinato aereo, quel treno, così posso programmare tutto al millimetro. Ed è un paradosso. Perché così, in sostanza, la libertà mi toglie libertà. Oggi siamo tutti liberi proprio come un imprenditore avaro di sé stesso».

Ci sono degli effetti psicologici?

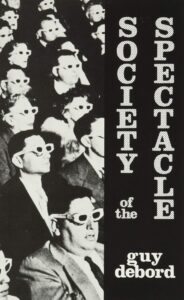

«Il comune denominatore tecnologico isola le persone: non proviamo più solidarietà per il debitore, la provavamo per il compagno di scuola o il commilitone, ma non con il debitore. Quando ci fu il default del debito greco, l’unica reazione degli altri Stati fu: “Speriamo che non tocchi a me”. In questo senso il debito isola, funziona così oggi anche in famiglia, dove si è corresponsabili del debito. Lo stesso accade con la tecnologia informatica. Guy Debord del resto a proposito dell’urbanesimo moderno diceva che avrebbe solo “isolato le persone insieme”. Il Covid è stato un perfetto esempio di questo paradigma. Insomma. Il controllo non è né peggio né meglio della disciplina: se gli operai scioperavano, del resto, i Pinkerton gli sparavano! Sono modi diversi di esercitare il dominio, con il primo si esercita sui corpi, con l’altro agisci direttamente sulle menti. Noi oggi viviamo in quest’ultimo, un nuovo universo in cui i vecchi modelli, come i sindacati e i partiti, sono impotenti verso questa nuova forma di potere. Semplicemente non hanno i mezzi per combatterlo, sarebbe come avere, che so, le gilde da una parte contro gli alfieri della Rivoluzione industriale dall’altra».

In un libro di qualche anno fa Il maiale e il grattacielo, lei scriveva di Chicago: come si è evoluto il suo pensiero sul concetto generale di “città” in questi anni?

«Il capitalismo è polifobico, la borghesia nasce con le città, dovrebbe essere urbana, ma dall’800 in poi si è fatto di tutto per uscire dai centri urbani: penso agli americani, ci hanno provato con i suburbi, i financial district, con le città cosiddette “turistiche”. In ogni caso, qui, la struttura della città viene sempre più svuotata, così accade per le strade, dalle attività umane, e viene riempita invece da segni: pubblicità, insegne, totem; su questo segno di svuotamento delle città, in occasione della ripubblicazione per i 25 anni de Il maiale e il grattacielo, una postfazione nella quale ragiono non su col com’è diventata Roma 25 anni dopo, o Chicago. Nel libro prendevo piuttosto a esempio la Borsa di Chicago che era una sorta di tempio, nel quale veniva perpetrato un rito orgiastico, tra persone che alzavano le mani, una folla, come del resto accadeva con la Borsa di Wall Street, ebbene entrambe le Borse sono state chiuse: ora quella di Chicago è confinata in un posto chiamato Aurora, che è di fatto un capannone pieno di computer, dove le transazioni avvengono online, lo stesso accade alla Borsa di Wall Street, in un analogo capannone nel New Jersey.

Sono cambiati i luoghi del potere?

«Anche allora, il simbolo da occupare dopo la rivoluzione non era Wall Street, non nel senso classico almeno: prima si diceva, “Prendiamo il Palazzo d’inverno”, “Prendiamo la Bastiglia”, oggi che facciamo, prendiamo Cupertino? Ecco in questo senso, la ristrutturazione operata ha portato “fuori dalla città” i luoghi urbani, anche se poi in fondo gli esseri umani hanno bisogno aggregazione, di stare insieme, parlare, e questo non glielo puoi togliere. L’urbanesimo moderno del 1915 però era basato sullo zoning, che riduceva i quartieri a una funzione: esisteva il quartiere residenziale, quello industriale, il centro funzionale… dove c’era la residenza non c’era bar, e viceversa. Insomma esisteva una relazione biunivoca tra spazio e tempo, ognuna di queste aree corrispondeva a un momento della giornata, si operava dunque una segmentazione del tempo e degli habitat. Lo zoning è la città turistica, la città industriale, la periferia, sono le downtown. Ma la città – come concetto – è nata per il contrario, per essere multifunzionale, cenare dove si abita, vedere film o comprare libri dove c’è l’artigiano. Lo zoning moderno è avviato verso una rotta di collisione».

Si sta riferendo alle proiezioni ONU che stimano il 70% della popolazione mondiale vivrà in città entro il 2050?

«È sbagliato il presupposto in questo caso, non avremo il 70% della popolazione mondiale che vive in città ma piuttosto vivrà in campagne cementificate! E questo non è sviluppo urbano. Penso alle enormi periferie americane, che non sono città, dopodiché va evidenziata la differenza concettuale fra “metropoli” e “città”: in America, le due uniche metropoli città sono Chicago e New York, e siccome NYc non è al 100% americana, rimane da studiare giusto Chicago. Quella che oggi chiamiamo città è in rotta di collisione con due forze: da un lato, le spinte all’estensione spaziale e la monofunzionalità, dall’altra alle forme di resistenza umana, persone che tentano lo stesso di aggregarsi, in qualche modo. Il tutto viene complicato da un interrogativo: come mai un’economia così sparsa e globalizzata come la nostra ha bisogno di centri? Non siamo forse nell’epoca delle città globali? La risposta è semplice. Perché la vicinanza ingenera economie di scala. Una delle cose che diceva Foucault è che, in una società neoliberale, c’è molta libertà di azione, vi sono innumerevoli imprese, che tra l’altro a causa della concorrenza “litigano” tra di loro, la nostra è una società giuridica, in questo senso, che ha bisogno dell’avvocato, del funzionario, del giudice. Basti pensare che Deloitte, oggi, ha 250mila dipendenti», più o meno la popolazione di una media città italiana.

E la tecnologia come entra in questo discorso?

«Engels diceva che a Manchester si stava bene perché era una città nella quale i mestieri erano vicini: la concentrazione di attività aiuta l’economia, da un punto di vista sociale però si tende alla disintegrazione. Si assiste all’inveramento di due fenomeni, contemporaneamente. La stessa cosa che avviene nei confronti del razzismo, per esempio: in ufficio, in fabbrica o in commissariato si è colleghi, ci si riconosce in un ordine, e questo vale di più dell’appartenenza a un’etnia: appena finito il lavoro, però, queste persone non si vedono più, è capitato anche a me, ho vissuto per molto tempo negli Usa, ed è un comportamento che ho visto anche nei bianchi di estrema sinistra, non c’era mai un nero alle cene white. Allo stesso modo, in quel periodo, andavo sempre alle convention dei neri, a cui partecipavano migliaia di persone, tutte nere. È un fenomeno che potremmo definire di, auto-ghettizzazione. Scivoliamo gli uni accanto agli altri. Lo vediamo tutti i giorni, con le persone che hanno gli auricolari, camminano da soli in mezzo alla folla. Ecco, in questo senso le tecnologie fanno isolare anche quando si sta insieme. Internet fa sì che io possa parlare con i miei amici in Argentina o in India ma, allo stesso tempo, quelli che raggiungo sono amici del mio gruppo sociale, del mio cluster, mentre il mio vicino di casa non lo conosco affatto. In questo senso il web unisce spazialmente ma divede socialmente».

Di fronte all’emergenza climatica, quale comunicazione occorre per sensibilizzare le persone e i governi?

«Il problema è che l’ambientalismo contemporaneo fa oggi, più o meno, quel che faceva la critica del marxismo, che però è una filosofia hegeliana del soggetto – che lì era la borghesia, il partito, la classe operaia – . In quel caso il soggetto fa, o farà, a rivoluzione. L’ambientalismo è una teoria dei sistemi, che non ha soggetto, è basata sulle retroazioni, in cui l’evento fondamentale è la catastrofe, il disastro perché finché il danno appare come un debito sul futuro, ognuno vede la plastica o il buco nell’ozono come ipoteca sul futuro, la catastrofe è l’unico momento in cui la somma andrà all’incasso. Così i movimenti verdi sono impotenti di fronte al problema: ognuno di noi percepisce un debito nei confronti dell’ambiente che non diventa mai esigibile perché non riguarda il presente, ma la catastrofe, ed è talmente vera questa posizione che lo possiamo vedere, anche adesso, i governi non ci credono: dopo gli accordi di Tokyo, Parigi, basta che succeda qualcosa, e l’ambiente passa in secondo piano: è successo con il Covid-19, è successo con l’invasione dell’Ucraina, è bastato l’aumento del gas, del grano, e la Germania ha rimesso in marcia le centrali a carbone. Non c’è emergenza, dunque, fino a che non c’è catastrofe. Quando accadde Chernobyl, il nucleare divenne un debito che stavamo pagando in quel momento: con l’impossibilità a bere latte, mangiare l’insalata. Era tangibile sul presente. Il fatto che si dica che non ci sarà futuro per i nostri figli, non basta, non importa niente a nessuno. I neo-liberali stanno comprando terra in Nuova Zelanda, sperando che, comunque vada, lì staranno tranquilli. E ciò che accade è che invece di prendere sul serio in mano il problema, i potenti della Terra delegano la questione ambientale a una ragazzina».