Riappacificarsi con gli errori commessi, cancellare se possibile, di nuovo provare, il maldestro tentativo di farci perdonare.

Bisonti a terra, carni macellate, scalpi, interi popoli prima liberi sulle terre selvagge, ora sterminati: defraudare, accaparramento di risorse, svilimento, l’esercizio del predominio bianco e i vessilli d’una colonizzazione senza vergogna. Chissà quando faremo i conti con l’accumulazione primitiva, il neo-colonialismo, il fascismo dell’imposizione e l’uccisione del sacro?

Due titoli appena pubblicati, da angoli visuali diversi, provano a raccontare la riscoperta e l’ammissione, la fuoriuscita da un mondo in perenne schieramento contrapposto.

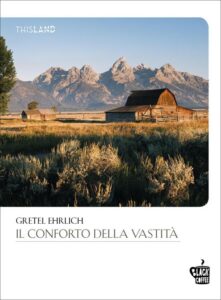

Il conforto della vastità di Gretel Ehrlich (Black Coffee, € 16,00 – trad.it. Sara Reggiani) prende l’abbrivio da una personale discesa negli inferi dell’autrice che, per un certo periodo della sua vita, vagò per il Wyoming, parola indiana che sta per le grandi pianure alla ricerca di un posto appena dove riposare, riprendere fiato al vento sotto i cespugli e serpenti a sonagli. Pecore e scarpate, lepri dalla coda nera, primavere di salvia per una ex cittadina che si trova, d’improvviso, a non poter far più a meno della vastità intorno: la città, la certezza urbana dei servizi, l’illusione della vita piena, sgretolate.

Abituarsi al peggio, all’improvviso, ai cambiamenti. Ehrlich in quel momento lo sa, poetessa e regista, ha appena perso il suo compagno di vita. La morte dietro, la certezza della fine, che dissipa e distrugge. Chi esce da se stesso torna alle terre selvagge. “Il silenzio è una cosa profonda. Più che parlare, qui la gente condivide uno sguardo”.

Affinità e corpi bruciati dal sole, Ehrlich all’inizio si trasferisce in un ranch, col suo pick-up percorre strade di polvere e dimenticanza. Smuove zolle, ara campi col suo amico giardiniere. Miete l’animo in attesa dello sboccio del respiro. Attende qualcosa che la smuova, di nuovo, e si imprima sulla geografia del suo territorio interiore, di nuovo l’acqua, che nel Wyoming manca, terre deserte per cuori inariditi. Quanta mancanza genera un’assenza, pare dirci l’autrice nelle pagine de Il conforto della vastità, ed è qui nelle terre che un tempo furono dei Crow, degli Arapaho e dei Cheyenne, Ehrlich riflette sui limiti dello sviluppo della vita occidentale: “le recinzioni stabilirono confini, ma a condannare l’era degli spazi aperti fu la comparsa del filo spinato”, le corde di metallo e separazione che trucidarono gli indiani d’America in nome di pascoli per il bestiame, il codice del West e l’epopea del buon cowboy (“il macho dal grilletto facile che la nostra perversa cultura gli impone”) contro il ferocissimo selvaggio.

Eppure lo sguardo dell’autrice viaggiante, la persona raccolta, la poetessa coglie l’infinito delle notti ghiacciate, il sole che si sposta a sud, come il tramonto dei suoi stessi sentimenti, la vita di Martin che non c’è più: “riempiamo lo spazio di oggetti la cui opacità non fa che aggravare la nostra difficoltà di vedere ciò che già c’è”.

Il lato oscuro delle nostre (tutte) esistenze, le classi sociali, individui e comunità, il romanzo autobiografico di Ehrlich è recupero di manualità, nominativo di libero e selvaggio – come nel secondo libro di cui tratteremo – la natura non è cattiva ma solo feroce e arcana: “Nella mandria i cavalli più indisciplinati si guadagnano sinistri nomignoli: (…) un roano rosso che si chiama Spaccaossa, e un castrone sauro soprannominato Fabbricavedove” piogge in abbondanza sui pianori, primavere di bellezza e morti lente. Lo spiacevole logorio senza illusioni di giorni tutti uguali, il riconoscere che siamo niente di fronte al tempo dei faggi dei boschi, betulle e larici si muovono all’arrivo del maltempo. Amici e amori che se ne vanno. Uomini e donne che piangono. E pure, forse, la verità è tutta lì. Nella caduta perenne dei finti obiettivi (“Quando sono a New York e mi viene nostalgia del Wyoming, cerco con lo sguardo le pubblicità della Marlboro in metropolitana”), e noi nudi sotto la pioggia in attesa che anche il prossimo inverno ci scarnifichi e di noi rimanga, infine, solo il poco, l’intimo, l’essenziale. Il carsismo degli eventi, crepe scoscese sui nostri volti silvani.

Il selvatico è un diritto: andare nei boschi, poter passeggiare in un parco, vedere un fiume pulito, un orizzonte di nuvole, fare il bagno in un mare senza plastica, camminare in montagna, aquile intorno.

Ecco, tutto questo Aldo Leopold non lo sapeva ancora – gli anni a venire, la catastrofe ecologica della nostra contemporaneità – quando venne incaricato, nel 1949, dalla Oxford University Press, di stilare l’Almanac della vita selvaggia, un testo che sarebbe diventato uno dei testi fondanti dell’ecologismo contemporaneo, appena pochi anni prima dell’astro nascente della biologia Rachel Carson, che di lì a qualche anno avrebbe dato alle stampe Primavera silenziosa.

Tutto ciò che è libero e selvaggio di Aldo Leopold (Piano B edizioni, € 16,00, traduzione e curatela di Luca Castelletti) è una raccolta allo stesso tempo intima e rivoluzionaria: “è più facile – scriveva Leopold più di 70 anni fa – individuare quelle aree in cui si è verificato un certo grado di impoverimento rispetto a quando esse erano gestite dai Nativi.”

In questa affermazione vi sono almeno 3 elementi contemporanei con i quali la nostra generazione, e le future, si troveranno a confrontarsi: 1) la gestione, conservazione e protezione di chi si trovi su un territorio – terra sulla quale vive, ama, mangia, muore – è sinonimo di ricchezza economico-sociale e di biodiversità, ovvero risorse; 2) il sapere e la conoscenza, il linguaggio, la comprensione dell’altro – animali, montagne, mari, cosa compone quel territorio che, a sua volta, forma il carattere e le caratteristiche degli abitanti (siano essi umani o non umani) sono condizioni necessarie e sufficienti per la sopravvivenza di ogni specie; 3) esiste un diritto, parimenti inalienabile alla libertà individuale (qui Leopold mostra tutto il suo american spirit, la sua tensione all’individuo e la sua relazione all’interno d’ogni comunità, il suo ruolo e contributo) ed è il diritto inalienabile che ha ogni essere vivente, dunque anche l’uomo, di poter esprimere la propria fisicità, il proprio io, all’interno di uno spazio naturale, ovvero non contaminato dagli altri, se non – e questo è essenziale – nella misura del riconoscimento dello spazio altrui, il confine come limite non morale ma d’habitat, la relazione con l’intorno insita nel rispetto, reciproco, nella misura in cui l’equilibrio di un habitat è complesso: togliere, eliminare un problema (per es. i lupi) implica un conseguente squilibrio generale (poiché la incontrollata popolazione di cervi rovinerà i campi, o i cinghiali, se non vi sono i loro predatori naturali): “Spetta a ogni singolo contadino il compito di intessere e annodare buona parte di quel manto su cui si dispiega l’America”, siamo tutti responsabili, ci dice Leopold, anche dello sterminio dei bisonti che un tempo correvano liberi nelle sterminate praterie – l’immagine della cover (c) Getty Museum è del 1882 – fertilità, quiete, comodità, la natura, gli spazi non antropizzati, o curati e preservati, sono utilità al complesso biosistema che ci lega gli uni agli altri (se non fossimo in grado di costruirci riparo che succederebbe? se non coltivassimo campi? se non viaggiassimo?).

Tutto è prezioso: “Il ciglio della strada davanti alla fattoria è assimilabile a un rifugio per la flora della prateria”, un pensiero così facile, persino basilare nella sua scaltra consapevolezza. Il mondo è in fiamme, ora, oggi, qui, e noi, io, tu, cosa stiamo facendo? Leopold nel 1949 intuisce il sentimento lassista che ci rende vittime consapevolmente inermi di fronte all’emergenza climatica. Sappiamo tutto e non stiamo facendo. Quantomeno abbastanza. Leopold però in fondo è fiducioso, ciascuno di noi può vedere, abitare, comportarsi, abituarsi al diritto-dovere di ogni e ciascuno di noi (senza facili deleghe al corpus degli stati, o dei governi, ai quali poi è facile attribuire colpe e mancanze). Aldo Leopold chiama in causa il principio responsabilità dell’individuo, ci chiede a distanza di quasi un secolo cosa è successo nel frattempo, e se abbiamo imparato l’uso biotico della terra che è di per sé variegata, libera, impianificata, l’uso di tecnologie preventive non curative, infine la comprensione che la preservazione è fine alla sopravvivenza di tutti, essa deve essere prassi non legge speciale: il parco come regola e non eccezione (l’integrità del tutto passa dall’integrità delle parti). Anche perché “il biota, nella sua totalità, è caratterizzato dalla bellezza”, e alla fine è tutto qui. Al netto della morale, delle ragioni dell’uno e il profitto dell’altro. Vivere in un posto bello, vario, colorato, pulito. La densità umana non fa eccezione: “Regna molta confusione tra terra e paese. Terra è dove crescono il granturco, i canali d’irrigazione e le ipoteche. Paese è la personalità della terra, l’armonia collettiva del suolo, della vita e del tempo atmosferico. Il paese non conosce ipoteche (…) è indifferente alle futili esigenze dei suoi presunti occupanti (…) Una terra povera potrebbe essere un paese ricco, e viceversa. Solo gli economisti commettono l’errore di confondere l’opulenza materiale con la ricchezza”. E’ solo questo che dobbiamo decidere, in fondo, se essere uomini liberi o uomini rinchiusi dentro casa, senza bellezza fuori né intorno, e forse alla fine anche dentro di sé.