C’è ancora spazio per i reportage? E soprattutto cosa sono i reportage, oggi? In un mondo in cui tutto viene condiviso mentre (la realtà) accade – l’attentato a Trump, l’uragano Milton in Florida, le alluvioni in Emilia-Romagna – i reportage sono inchiesta, approfondimento, taglio giornalistico a partire da un’idea. Ma, allora, dunque, c’è ancora spazio per le idee dopo? Qualcosa che esuli dalla contingenza, che sia progetto, insomma c’è ancora spazio per le letture verticali della verità, truth, quella che ogni osservatore dovrebbe riconoscere nell’epoca delle fake news e della post-verità?

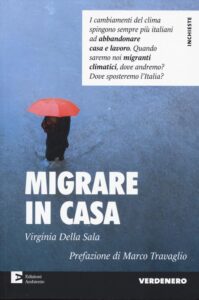

Edizioni Ambiente ha appena pubblicato nella collana VerdeNero Inchieste, “Migrare in casa” di Virginia Della Sala (pp.230, 19,00 euro, in collaborazione con Legambiente progetto Change Climate Change, con la prefazione di Marco Travaglio): “I cambiamenti del clima spingono sempre più italiani ad abbandonare casa e lavoro. Quando saremo noi migranti climatici, dove andremo? Dove sposteremo l’Italia” si domanda l’autrice fin dalla copertina.

Della Sala scrive di ambiente per il Fatto Quotidiano, ha collaborato con Repubblica.it e Huffington Post, nel 2015 ha vinto il premio giornalistico Miriam Mafai e nel 2019 il premio di scrittura Indro Montanelli nella sezione “Giovani”. E lo è “giovane” nel senso di futuro e prossima generazione, questi paiono essere i criteri di scelta dell’autrice. Migrare in casa è un racconto di storie e numeri, date e imputazioni. Siamo nei giorni delle alluvioni in Emilia-Romagna, suonano a vuoto le sirene e i moniti d’allerta. Ci accorgiamo di quanto sia tardi solo dopo, quando il danno è fatto, ci fa intendere l’inchiesta di Della Sala: combustibili fossili, alti livelli di CO2, abusivismo edilizio, traffico e smaltimento di rifiuti interrati nel sottosuolo, e poi noi che mangiamo quel che viene coltivato su quegli stessi territori.

Scrivere, andare, fare rilievi sul campo, intervistare persone (a rischio di essere zittiti, picchiati, di veder rovinata l’attrezzatura solo per una domanda scomoda). L’inchiesta parte da Ischiazza, frazione fantasma in Valfloriana, Trentino, dove nel 1966 un’alluvione spazzò via tutto con tonnellate di detriti di fango: foto, morti, danni. L’inchiesta migra poi (è proprio il caso di dire) nel tempo: arriviamo al 2023, l’Emilia-Romagna: Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna, di nuovo e ancora. Argini rotti, fiumi che esondano: 8 morti, 300 milioni di euro di danni, 500 milioni di euro di danno. In Toscana, Marche, Roma.

“L’economia sotto il temporale”, titola uno dei capitoli: chi scrive reportage non è un oracolo, solo è in grado di tracciare linee a partire da una premessa, vede perché fa collegamenti, fornisce una prospettiva, allinea idee e gli dà gambe, storie, terra. Il viaggio di acqua e di terra che compie Dalla Sala parte dallo sforamento di 1,5°C già in atto ovunque sul pianeta – la Cop21 di Parigi ne aveva fissato il limite a uno virgola cinque gradi da non superare, se si voleva tenere le cose “sotto controllo” – ma la contemporaneità non ha tempo da perdere, ogni stagione segna un nuovo record (consumo di suolo: Lombardia 1a della speciale classifica consumo di suolo con 290.000 ettari di territorio occupato).

Ci sono sguardi al mondo, ragionamenti vicini e lontani in questa inchiesta, che non fa sconti a nessuno, come il clima. Dalle previsioni alle prospettive future (?), non c’è acqua c’è troppa acqua. Così come Dalla Sala fa i nomi prossimi futuri dei luoghi a rischio – il ‘caso scuola’ Venezia, l’asilo climatico dell’Australia agli abitanti delle Isole Tuvalu, Amburgo che convive con l’acqua anziché chiuderla, la capitale dell’Indonesia, Giacarta, sott’acqua, un’intera città spostata, ma andrà sempre a carbone?, si chiede l’autrice-reporter, e fuori dalle città, che nel 2050 ospiteranno il 70% della popolazione mondiale (2/3 degli attuali 8,5miliardi di persone vivranno nelle metropoli), cosa accadrà nei luoghi spopolati, dimenticati, a chi starà fare cosa? Quando dall’emergenza, e la subsidenza, la siccità, i troppi allevamenti intensivi, una società energivora, idrovora: e l’Italia, al netto dei populismi, che ha gran parte del territorio a rischio: “Dove potremmo mai spostarla? E noi, seppur assicurati e consapevoli, dove migreremo?”

Il libro-mondo di Patrick Deville, Kampuchea (nottetempo, trad.it. Filippo D’Angelo, € 17,00) è un intervallo di Storia in forma romanzo.

L’autore, classe ’57, direttore della MEET-Maison des Écrivains Étrangers et des Traducteurs insignito nel 2021 del Gran Premio di letteratura dall’Académie française, nel suo errare in Asia (ne suo doppio significato di “viaggiare” e “sbagliare”) segna appunti, micro-racconti organizzati per temi e giorni (la casa dell’aviatore, un fantasma a Mỹ Tho, la morte di Mouhot) apre squarci di vita quotidiana in Cambogia, Birmania, Corea del Nord, Laos, Vietnam, segue la condizione umana (sulla scia di Malraux) dei margini, e degli emarginati, e per farlo vi si immerge.

Appunta, in prima persona, scontando un ‘noi’ che è omnicomprensivo, immerso appunto in quelle acque d’Oriente, lisce e di ninfee, il lettore si ritrova così catapultato dentro le pagode a fior d’acqua, in mezzo a liane e odori che prendono alla gola, il reporter-scrittore evoca per affioramento i fantasmi del passato – i Khmer rossi di Pol Pot, le brutali uccisioni dei “nemici del popolo” – cosicché la narrazione delle storie, subplot di un unico grande racconto (il criterio dei reportage) un groviglio di passato e presente quello che ci troviamo di fronte tra le pagine di Kampuchea, un magnifico maelmstrom in grado di farci girare pagina, sempre più giù nel gorgo del Tempo che si dipana, e flette le ragioni e piega le verità che ha visto nel mondo.

I reportage di Deville scontano, tutti (compreso il nuovo romanzo Viva, sempre edito da nottetempo, che parla del fuoco e la rivoluzione – Frida Kahlo e Diego Rivera, Trockij, Tina Modotti, B. Traven e le sue innumerevoli identità, il pugile poeta Arthur Cravan, André Breton, Antonin Artaud, Majakovskij, Ernesto Che Guevara – nel Messico negli anni Trenta del Novecento) l’approccio-mondo del reporter, che va, visita, conosce, riprende, collega notizie e volti, indaga sul terreno senza preconcetti, fotografa a mente prima ancora che attraverso la sua macchina da presa.

La scrittura di Deville ci mostra così come possa essere, oggi, anche, forse, la professione di un “viaggiatore della verità” che non recensisce per tornaconto ma per oggettività di condizione (miseria), gli ingranaggi del tempo qui sono inseriti nella cerca della verità che ha bisogno di partire, essere, dentro, in modo consapevole, un esercizio di libertà (persino a costo della morte) quali ve n’è sempre più necessità in tempi dediti alla deplorevole superficie del reale, ingombro di sfiducia e, a volte, di destini imbrigliati nella solitudine, la nostra, nell’estinzione, di alcune professioni così come di alcuni popoli, e territori.

Saremo in grado di raccontare i territori, mapparli, cartografare le identità collettive che rappresentano, narrano i luoghi? Questo sforzo ci chiede PatricK Deville. Mentre il mondo incalza e regge le fila atomiche del presente in declino, crisi, emergenza, può esserci il tempo del ragionamento mentre tutto fugge? Vi può essere, in questa “condizione umana”, delle esistenze frammentate, l’attimo della presa di coscienza – di agnizione come direbbe la letteratura – in cui ci renderemo conto delle implicazioni multiple delle nostre azioni? Viviamo in una realtà complessa, questo intuiamo alla fine delle quasi 300 pagine di Kampuchea, certi che dunque non è finita la volontà dei singoli di guardare il mondo, guardarlo e abitarlo, viaggiando, senza muri che tengano né inutili confini.